为了贯彻落实《义务教育课程方案(2022版)》,进一步深化课程改革,根据《山东省义务教育课程办法》,特制定此方案。

一、培养目标

义务教育要在坚定爱党爱国爱社会主义的理想信念、厚植爱国主义情怀、加强品德修养、增长知识见识、培养奋斗精神、增强综合素质上下功夫,使学生有理想、有本领、有担当,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、基本原则

为落实培养目标,义务教育课程应遵循国家义务教育课程方案提出的“坚持全面发展,育人为本”“面向全体学生,因材施教”“聚焦核心素养,面向未来”“加强课程综合,注重关联”“变革育人方式,突出实践”五条基本原则,深刻领会其基本内涵,来制定和实施本方案。

三、课程设置

(一)课程类别及科目设置

义务教育课程包括国家课程、地方课程和校本课程三类。以国家课程为主体,奠定共同基础;以地方课程和校本课程为拓展补充,兼顾差异。

1.国家课程设置。国家课程所有学生必须按规定修习。国家课程设置道德与法治、语文、数学、外语(英语)、科学、信息科技、体育与健康、艺术、劳动、综合实践活动等,严格按照《义务教育课程方案和课程标准(2022 年版)》要求开齐开足,有关科目开设要求说明如下:

三至五年级开设英语,三四年级开设2节,五年级开设3节;信息科技在三至五年级独立开设;艺术在一至五年级开设,包括音乐、美术等相关内容。

综合实践活动侧重跨学科研究性学习、社会实践。一至五年级开展班团队活动,内容由学校统筹安排。

2.地方课程设置。实教育部、省、市文件要求,我校地方课程开设门类有安全教育、生态环境教育、中华优秀传统文化。安全教育、中华传统文化在一至五年级开设,生态环境教育在一年级开设。

3.校本课程设置。立足学校办学传统和目标,发挥特色教育教学资源优势,以多种课程形态服务学生个性化学习需求进行开发设置。

(二)教学时间及科目课时安排

1.教学时间安排。每学年共39周。一至五年级新授课时间35周,复习考试时间2周,学校机动时间2周;学校机动时间可用于集中安排劳动、科技文体活动、社会实践等。

2.科目课时安排。根据国家义务教育课程方案规定的各科目占五年总课时的比例及一至五年级每节课时长要求,及《山东省义务教育课程实施方案》,结合学校实际需要进行课程设置;一至二年级每周27课时,三至四年级每周29课时,五年级为每周30课时。

四、学校课程计划及说明

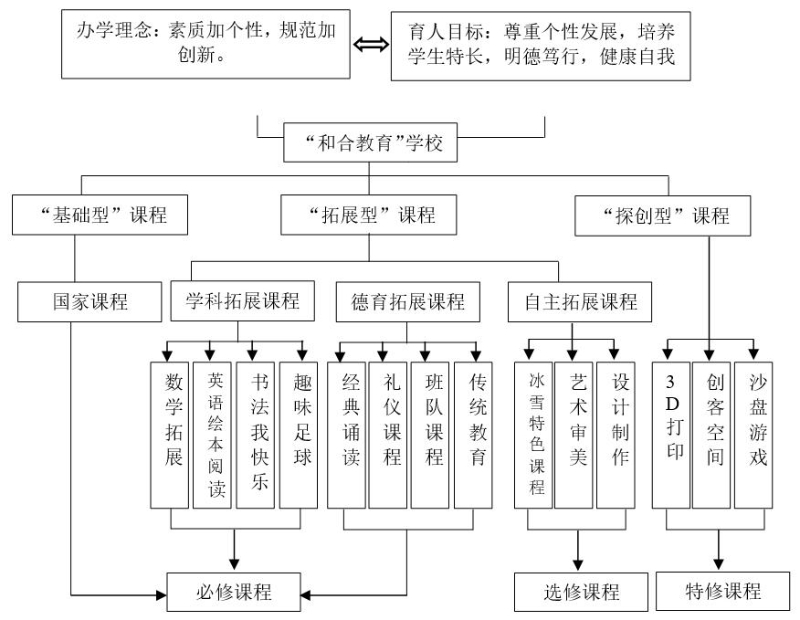

(一)学校课程结构

(二)课程内容设置与说明

1.“基础型”课程

“基础型”课程严格按照国家课程设置计划规定开设并实施,这是学生获得学科基础知识、基本技能,积累学习经验,形成正确态度和价值观的主要渠道。“基础型”课程,突出课程的校本化、班本化研究、实施为重点,提高“基础型”课程实施质量。

2.学科拓展课程

学科拓展课程是对“基础型”课程的深化、拓展,以提高基础型课程实施质量。在课程设置方面,按学习前置和学后拓展两个时段,设置了数学拓展,英语自然拼读与绘本阅读,书法我快乐和趣味足球等课程,重点指向学生能力、素养提升。“数学拓展”,主要关注学生的已有经验和知识基础,进行预习、复习等前置性和后置性学习;“英语自然拼读与绘本阅读”,阅读与课题相关的内容,拓宽学生视野,形成大阅读观,提升阅读素养;“书法我快乐”“趣味足球”,旨在引领学生的课堂拓展,探究以及加强知识的学习。

3.德育拓展课程

结合校情、生情,加强学生道德养成教育,落实立德树人根本任务。设置以下德育拓展课程:“经典诵读”,主要包括传统诗词和校本诵读;“礼仪课程”,加强学生的行为规范、文明礼仪、礼节养成教育;“班队课程”主要包括班会课程、少先队课程、国旗下讲话以及相关常规主题教育课程等;

4.自主拓展课程

自主拓展课程按育人目标和年级段要求,将“手工”“体育”“艺术”等课程,分别落实到各年级,形成学生自主选修,丰富、多元的自主拓展课程体系(见下表)。

类别 | 科目内容 |

手工类 | 橡皮泥,高密泥塑,钻石画,种子画,太空泥,剪纸 |

体育类 | 武术,乒乓球,篮球,足球 |

艺术审美类 | 舞蹈、合唱、绘画、书法等 |

传统类 | 传统节日研究 |

动手游戏类 | 魔方,沙盘游戏等 |

劳动教育类 | 生产劳动、服务劳动、传统工艺性劳动等 |

5.“探创型”课程

“探创型”课程主要是针对学生科学探究、“创客”教育为内容而设置、开发的课程。

五、课程实施与管理

(一)科学规划课程实施

学校高度重视课程建设和管理,依据本办法,制订学校课程实施方案,确保各类课程的有效实施。

1.有效实施国家课程。严格落实国家课程要求,确保开齐课程,开足课时,不随意增减、挤占课时。严格按照课程方案和课程标准组织教学,严禁赶进度、超难度,坚决杜绝实行“两张课表”等违规办学行为。积极挖掘本地本校课程资源,研究国家课程的校本实践体系,提升国家课程实施的针对性、实践性和有效性。加强综合实践课程建设,充分发挥青少年校外活动中心、综合实践基地、研学实践教育基地、劳动教育基地、爱国主义教育基地、科普教育基地等校外活动场所的作用,综合规划综合实践课程,创新综合实践课程实施途径。每学期安排学生到综合实践基地开展教育实践活动,培养学生的实践能力、动手能力和创新能力。严格按照国家、省、市课程实施要求组织开展综合性的跨学科主题学习,培养学生应用知识解决实际问题的意识和能力。

2.规范实施地方课程。切实把地方课程作为培育学生核心素养的重要组成部分,严格按照课程方案开设地方课程。将地方课程列入教学计划,加强在课时、师资、实施、评价等方面的管理和保障,其他科目不得占用地方课程时间。加强地方课程资源建设,充分发挥和利用各专题教育相关领域的教育资源组织开展教学活动。

3.科学开发校本课程。根据国家课程、地方课程要求,结合我校实际,细化培养目标和学科育人目标,探索开发校本课程。利用校本课程和综合实践活动课时组织开展入学适应活动,对学生学习、生活和交往进行指导。将一二年级道德与法治、劳动、综合实践活动,以及班队活动、地方课程和校本课程等相关内容整合实施。

4.加强课内外学习的有机融合。围绕“五育并举”和立德树人根本任务,统筹合理规划课内外学习安排,有效利用课后服务时间,创造条件开展体育锻炼、艺术活动、科学探究、班团队活动、劳动与社会实践、国防教育实践等,发展学生特长。不占用课后服务时间讲新课。

(二)深化教育教学改革

1.坚持素养导向。落实育人为本理念,准确把握课程的育人价值和要培养的学科核心素养,明确教学内容和教学活动的素养要求,设定教学目标,改革教学过程和教学方法,培养学生正确价值观、必备品格和关键能力,把立德树人根本任务落实到具体的教育教学活动中。

2.强化学科实践。注重“做中学”,加强知识学习与学生经验、现实生活、社会实践之间的联系,注重真实情境的创设,引导学生参与学科探究活动,经历发现问题、解决问题、建构知识、运用知识的过程,体会学科思想方法,增强学生认识真实世界、解决真实问题的能力。

3.推进综合学习。整体理解与把握学习目标,注重知识学习与价值教育有机融合,发挥每一个教学活动多方面的育人价值。探索大单元教学,积极开展主题化、项目式学习等综合性教学活动,加强知识间的内在关联,促进学生举一反三、融会贯通。

4.落实因材施教。尊重学生的学习主体地位,创设以学习者为中心的学习环境,激发学生学习兴趣,开展差异化教学,加强个别化指导,满足学生多样化学习需求。引导学生明确目标、自主规划与自我监控,提高自主、合作和探究学习能力,形成良好的思维习惯。发挥新技术的优势,探索线上线下深度融合,服务个性化学习。

(三)改进教育教学评价

1.更新教育评价观念。强化素养导向,注重对正确价值观、必备品格和关键能力的考查,开展综合素质评价。充分发挥评价的导向、激励、诊断、反馈、改进功能,引导学生形成自我评价、自我反思、自我改进的能力。严格遵守评价的伦理规范,尊重学生人格,保护学生自尊。

2.创新评价方式方法。充分利用好师生综合性评价系统,强化形成性评价,注重对学习过程的观察、记录与分析,倡导基于证据的评价。强化正面评价,关注学生真实发生的进步,积权探索增值评价。推进表现性评价,注重动手操作、作品展示、口头报告等多种方式的综合运用,关注典型行为表现。倡导协商式评价,加强对话交流,增强评价双方自我总结、反思、改进的意识和能力。推动考试评价与过程性评价的深度融合。

3.提升考试评价质量。全面推进基于核心素养的考试评价,强化考试评价与课程标准、教学的一致性,促进“教一学—评”有机衔接。增强考试评价的育人意识,注重伴随教学过程开展评价,捕捉学生有价值的表现,因时因事因人选择评价方式和手段,增强评价的适宜性、有效性。提高期末考试、学业水平考试试卷及作业设计质量,增强针对性,丰富类型,合理安排难度,有效减轻学生过重学业负担。优化试题结构,增强试题的探究性、开放性、综合性,提高试题信度与效度。

(四)强化教师专业支持

1.加强培训。组织开展义务教育课程方案和课程标准培训,用3年时间,实现所有科目任课教师培训全覆盖,确保教师准确把握课程标准和教学要求。组织教师参与有关课程、教材、教学、考试评价培训,定期开展校本研修,提升对课程标准的认识水平和实施能力,提升教师应用信息技术实施课程方案的能力。

2.强化教研、科研的专业支撑。学校要深入研究培养时代新人的要求,传播先进教育理念,推介课程改革优秀经验,帮助教师准确把握课程改革方向,钻研课程标准、教材,改进教学。加强教研队伍建设,增强教研供给的全面性与均衡性,实现学科全覆盖、教育教学环节全覆盖。提高教研活动的针对性,深入学校、课堂、教师和学生之中,了解和把握各方对教研的多样化需求,积极利用多种技术和手段,丰富教研活动的途径和方式,注重提供个别化指导服务。

(五)健全课程实施机制

1.加强领导,分工合作,精心组织。

组 长:于吉春

副组长:刘鑫

组 员:周瑜、于鲁滨、徐秀娜、王晓林

各司其职,各负其责,分工合作,务实创新,力出成效。

2.明确责任分工。学校是课程实施的责任主体,根据《山东省义务教育课程实施方案》的相关要求,健全课程建设与实施机制,制订相关考核、奖惩等措施,不断加强教师队伍建设,提升课程实施能力。

3.开展课程实施监测。教导处将严格按照学校的课程设置方案要求,执行课程设置,并定期抽查各班开课情况,纳入教师过程性考核评价。

4.调课制度

为了稳定教学秩序,加强课堂管理,使教学计划正常有序地进行,特制定本规定。课程一经排定,主讲教师应全力保证其按时足时授课,不得以任何理由缩减授课时数,未经教务处同意,均不得随意调课。

(1)课程主讲教师如因病、事等原因(须有医院出具的病假条和经主管领导批准的会议通知书等证明)不能按时授课的,应提前履行请假手续,填写《调课表》。在填写调课申请表时,必须写清拟调课时间及原因。

(2)为保证教学秩序的稳定,应严格控制调课的次数。必须调课的,须由学校负责人同意并签章,在上课前2天报教务处主管处长批准,送教务处教务科办理手续。

(3)未经批准擅自调课的教师个人将给予必要的处理。

打印

打印 关闭

关闭