2021-2022学年数学教学研究活动及成果

海阳市徐家店镇中心小学

时间:2021年09月26日

参加人员:史永忠及全体数学教师

缺席人员及原因:无

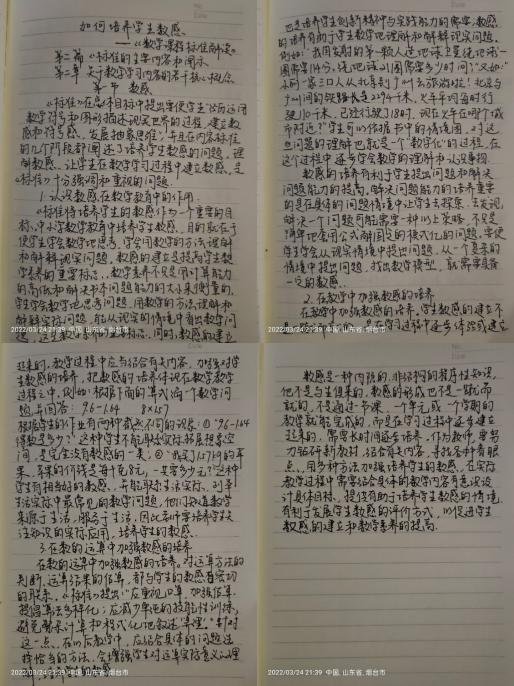

教学研究活动主题:《如何设计活动培养学生的数感》

中心发言人:史永忠

一.活动讨论

1.如何联系生活实际获取数感。

2.如何自主探究体验数感。

3.如何合作学习交流数感。

4.如何拓展应用升华数感。

二.活动总结

新课标强调在数学活动中,要注重发展学生的数感。那么什么是数感?在小学数学教学中我们又如何设计活动建立和培养学生数感?本次课例研讨解决的问题是“如何设计活动培养学生的‘数感’”主要从以下几个方面提出解决的问题:1.如何联系生活实际获取数感。2.如何自主探究体验数感。3.如何合作学习交流数感。4.如何拓展应用升华数感。

本学期主题研修活动共分五个阶段:

1是准备阶段确定研究主题,撰写方案,下发到学校数学团队群并带领全体教师学习;

2是实施阶段。依照个人教学案例进行个人思考,组内线下交流校级线上研讨。3是:研讨成果整理。研讨结果经过梳理汇总形成做法,整理下发,结合方法运用于课堂教学。

4是深化研究阶段。结合课堂教学撰写案例分析和心得体会。并在组内进中行交流评选优秀案例。

5是实践应用,组内磨课,校级展评活动。

具体工作:10-5月份通过线上线下

1.组织了教师学习《小学生数感的培养》等材料,自己选择数学书籍或者网络,摘抄有关如何培养学生“数感”的内容。

2.组织教师进行下册数学各单元知识体系及知识点梳理1-4单元

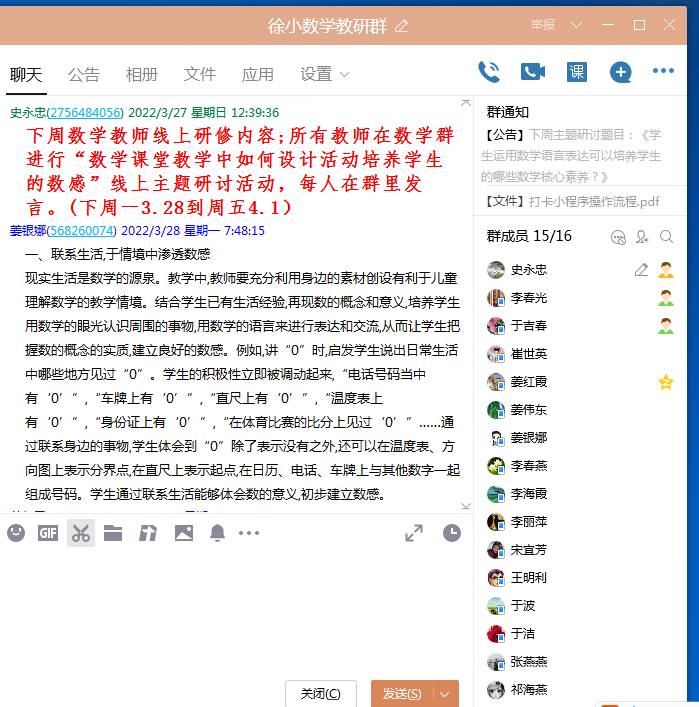

3.组织教师进行“如何设计活动培养学生的数感”网上主题研讨活动。

4.进行“如何设计活动培养学生的数感”网上主题成果梳理下发。

4月份

1. 组织教师观摩青年教师宋宜芳两位数加一位数和整十数》和李春艳《小数的初步认识》观课议课活动。

2. 组织教师网上观摩《积的变化规律》名师课堂,并进行了网上评课议课活动。

3. 制定并带领教师学习“如何设计活动培养学生的数感数学教学比赛”方案及动员。

4. “如何设计活动培养学生的数感”数学教学比赛组内展示课。

5月份“如何设计活动培养学生的数感”数学教学比赛

校级展示课及评课议课活动。

校级展示课及评课议课活动。

结合主题研讨对解决的问题形成针对性策略

结合主题研讨对解决的问题形成针对性策略

1.在联系生活中获取数感。从孩子的生活经验和已有的知识背景出发,向他们提供充分的从事教学活动和交流的机会,让孩子将数学与生活、学习、活动有机结合起来,让学生感受到数学来于生活,用于生活,激发学生自主学习数学的兴趣和欲望。所以在教学中要注重生活实际,重视学生的直接经验,把教学归于实践,归于生活。例如五年级在教学“百分数的意义和写法”这一教学前先布置这样一个任务:明天我们将要学习“百分数”的知识,今天你们先去找找哪些物品上有“百分数”,并想想它们表示什么意思。在教学这一内容时,学生纷纷汇报了自己调查的结果,如:衣服的成分标签上的“100%棉”、“55%棉、45%涤纶”;方便面的包装袋上的“加量20%”……通过课前的调查,学生对百分数的表现形式和意义有了初步的了解,又深刻理解了生活中处处有百分数。生活是学生数学学习的起点与归宿。注重课前调查,既拉近了教材与生活的距离,又培养了学生的实践能力。又如在教学“0”的认识时,有些同学不理解4-0=□,让学生结合生活中的例子来说明为什么4-0=4?学生已有的生活经验被充分调动了起来,纷纷举手:生1:我的想法是:比如说有4个苹果,吃了0个,也就是一个都没吃,所以还剩4个,4-0=4。生2:今天妈妈给了我4元钱,我现在一点也没用,还有4元钱,列式4-0=4……这些例子都是生活中身边的事,学生很容易理解和接受,明确了不管4个苹果,4元钱还是其他物品,只要减去0,就都是从4个东西里去掉0个,也就是一个都没去掉,所以4减0还是等于4。从而在这些生活实例中体会了数的含义,在不知不觉中获得了数感的启蒙。

2.在自主探究中体验数感 儿童有一种与生俱来的、以自我为中心的探索性学习方式。数感不是通过传授而能得到培养的,重要的是让学生自己去感知、发现,主动去探索。数学教学中,教师就要能够将静态的结论性的数学知识转化为动态的探索性的数学活动,帮助学生在自主探索的过程中体验数的意义和作用,建立良好的数感。因此,在数学教学中,教师要注重创设情境,设置教学内容和学生内在需求的“不平衡”,激发学生主动探索,给学生各种形式的探索机会。例如教学“除数是两位数的除法”这个内容时,我引导学生通过口算、估算笔算的方法算出:288÷24=12,255÷18=14……3,再让学生自主验证,学生发现:24×12=288,14×18+3=255。从而得出:“被除数=商×除数,被除数=商×除数+余数”的验算方法,不仅对于除数是一位数的除法适应,对于除数是两位数的除法同样适用。又如在判断一个数是不是3的倍数时,老师和学生进行了一次富有挑战性的游戏活动。我让学生报数,老师迅速作出正确判断。通过活动打动了学生的心灵,情感自然而然地活起来。而这种情感又是一种较高层次的心理状态,心中就充满了“我能行”的自豪感。学生在这种积极的情感中对数学产生亲近感,感受到学习数学的乐趣,进而产生了自主探索新知的强烈欲望,既能化解数学学习的难度,又能在成功的体验中获得自信,感受自尊,体验数感。

3.在合作学习中交流数感小组合作学习有利于学生人人参与学习全过程,它不仅能发掘个人内在的潜能,还能培养集体合作精神,人人可以尝试成功的喜悦。同学之间的语言最容易理解,数感也能得到进一步加强。例如,在教学“有趣的乘法计算”中,老师直接写出“9999×1=9999,9999×2=19998,9999×3=……”引导学生探究的欲望,再让小组合作讨论“老师为什么能直接写出结果”。学生兴趣明显高涨,讨论很热烈。有的学生说:“老师是心算出来的吧?”有的反驳说:“不可能,肯定有速算的方法。”于是,几个人开绐仔细观察这几个乘法算式的特征,终于得出规律:把第一个因数的最高位9和第二个因数相乘,得到的积拆开放到得数的最高位和最低位,还有三个9放在中间。学生很快得出:“9999×4=39996,9999×5=49995,9999×6=59994……”。又如,在实际测量中,教师带领学生到操场上测量长方形花坛的长和宽,学生用不同的方法测出了花坛的长和宽。在课堂交流的时候,展示了多种多样的测量方法。有的学生直接用卷尺量;有的学生先测出一块砖的长度,再数长和宽各包含多少块砖,用每块砖的长度乘砖的块数得到长和宽的长度;有的学生先测出1米长的绳子,再1米1米的量;还有的学生使用步测的方法。在交流中,大家将自己的想法与别人进行交流,同时体会别人是怎样想的、怎样做的,从不同角度感知一定的长度,发展了距离感,也增进了数感。

4.在拓展运用中升华数感 数感是一种心灵的感受,是一种意识活动,它存在于人的头脑之中,是一种高级的智力活动。有良好数感的人,在需要数感发挥的时候,它便会自然出现。特别是在新授过后,良好的数感可帮助学生深化知识,进行综合运用,从而达到对知识的融会贯通,而要达到这样的境界,则需要一个长期的培养过程。如在学习了《整数乘法运算定律推广到小数》,李大爷家有一块地(如右图),这块 地的面积有多少平方米?学生经过训练后,数感得以升华。又如在教学“百分数应用题”后,教师可以带领学生搞了一次社会实践活动:对本地周围的几家超市进行了调查,看哪家超市买东西合算些。细心的同学通过调查发现有以下4种优惠销售方法: ①甲超市:所有商品一次性降价10%; ②乙超市:所有商品先降价5%后,再降价5%; ③丙超市:所有商品先降价20%后,再涨价10%; ④丁超市:所有商品先涨价20%后,再降价30%。 思考讨论:假如你准备用100元购同样一件商品,你认为到那家买合算?为什么?许多学生提出各自的想法,并能说出其中的理由。这时,教师引导学生进行计算得出: 甲超市:100×(1-10%)= 90 (元) 乙超市:100×(1-5%)×(1-5%) = 90.25(元) 丙超市:100×(1-20%)×(1+10%)= 88(元) 丁超市:100×(1+20%)×(1-30%)= 84 (元) 这样,不仅可以让学生掌握了百分数的知识,而且可以深化经济效益和社会效益的概念,给学生留下深刻的印象,强化了学生对百分数掌握的数感。

本次数学课例研讨活动暨交流了经验共同进步又增进了教师们的团队合作意识,同时体现了数学学科的特色,成为我校今后校本教学研究的一盏明灯。

1. 继续提高教师自身专业素养。结合本次2022版小学数学课程标准的学习,组织教师不断学习,丰富自己,提高教师自身专业素养。提升驾驭课堂教学的能力,只有这校才能更好地完成我校的数学教学工作任务。

2. 不断完善课堂教学。从数学教研活动中。我们都汲取了很多好的教学方法,团队成员在繁重的教学过程中不断学习琢磨,不断完善自己的课堂教学,从而不断提高课堂教学效率,所以团队成员需要不断改变成长,精心设计每一节课堂活动,注重成效,在教学中追求同一个目标,让学生学会知识并学会运用知识,感受学习数学的乐趣,从而爱上数学。

3. 重视评价,关注学生的情感。数学不是简单的计算一下,而是应该让学生感受数学的情感教育,关注学生的情感态度培养。

三.活动成果:

经过教研活动的开展,学生在数感核心素养养成方面有了很大的进步。

今后我校将继续坚持“以校为本”的教研形式,注重集体教研的作用,使我校数学教学质量稳步上升,再上新台阶。

海阳市徐家店镇中心小学

2022.07

打印

打印 关闭

关闭