参加人员:三小教育集团骨干教师

教学研究活动主题:计算经验交流

中心发言人:葛媛

活动讨论

分数计算集小学计算之大成,它与观察能力、表达能力、理解能力以及思维能力等诸多因素互相渗透、协调发展。但因为分数四则运算的算理和算法比较复杂,计算步骤繁琐,算法容易混淆,所以关于分数的计算就成了学生数学学习过程中的一道障碍。

活动总结

为了促使学生深度理解算理和算法的关系,实现算理和算法的融合,让学生的运算能力发展落到实处、走向深处,在分数计算中的同分母加减、异分母加减、分数的乘除的前期教学中,为了提高学生的准确率,为后续分数四则混合运算打好基础,遵循着这样五个原则:

第一个是换算——灵活互换、混而不乱

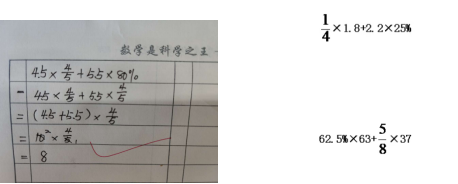

在分数运算中常出现分数、百分数、小数的混合运算,三者不能直接计算,但可以互相转换,选择合适的形式灵活互换可以说是计算中非常重要一步。

第二个是约分——化繁为简、事半功倍

从某种角度讲,计算能力就是把抽象的、复杂的数学表达式转换为容易理解的、简洁的式子的能力。无论是分数的乘除法还是加减法,都是能约分的要尽量先约分。有些同学分数相乘的时候,不先去约分,而是先分子和分子、分母和分母的各自乘完后,再去约分。这个习惯一定要改正过来,以后遇到大数相乘或多个算式相乘,先乘再约这个坏习惯会出很多问题:一个是数字计算太大容易出错;一个是先乘后约实际上给自己增加了计算量,相当于自己做个花瓶再打碎。约分、约分、约分,重要的事情说三遍。

第三个是习惯——专心致志,善于反思

熟能生巧,有些同学从字面上理解,误以为提高计算能力最好的办法是大量练习。其实不然,熟能生巧的意思是算理算法熟练了,就能找到窍门,做起计算来得心应手。计算能力本质上是综合能力的比拼,问题的识别、信息的挖掘、方法的选择,以及运算定律的运用都会影响计算水平。在这里我会重点培养“一看二想三算四查”的习惯,这四点习惯不是我的原创,是我从一次名师讲座中学来的,经过实践,确实行之有效

一看,是看数据特征,看符号特征。

二想是要告诉同学们三思而后行,想口算还是笔算?想小数是否需要分成分数?想带分数是否需要化成假分数?想需要运用哪个运算定律?思考后才能做出最合理的选择。

三算是计算过程中看清楚,想明白,写端正,从容不迫,有条不紊。

四查就是我们说的那个检查环节,查数字符号有没有看错、抄错,查计算过程有没有错误,查计算结果是否合理。更重要的是通过回顾与反思,发现最简洁的算法,那么我们收获的就不仅是一道题,而是一类题,一种思维方法。

第四个是关于简算——透彻算理、方法优化

我们都知道数与运算是指在理解整数、小数、分数意义的同时,理解它们基于计数单位表达的一致性。一致性主要体现在保持一致,整体打通,沿着核心进阶。

学生在学习的过程中,已学过的知识会对新知识产生很大影响,这种影响大部分时候是积极的、正面的。学生在学习分数计算时,会很自然地将整数部分学习的运算律、性质等迁移过来,主动运用简便运算,学生如果真正掌握了算理算法,面对这种更难的、新颖的题目也能灵活地选择计算方法,独立解决。

可有时因为新旧知识间的形式或内容极其相似,学生也会很自然地盲目套用运算律形成负迁移。

为了尽可能地避免这种负迁移,针对简便运算中出现的各种问题,我采用“三bian教学策略”:

一适当变题:一道题从不同角度变换运算数值和运算符号,让学生在变化中总结方法,举一反三、触类旁通;

二适时辨题:抓住典型题目先让学生指出错误所在,再将能用简便运算的题目放在一起对比让同学们找差异,引导学生分辨几种题目的不同之处,同时让学生通过多说来加深算理印象,帮助学生理清思路。

三尝试编题:让学生大胆放手的自己编题,在编的同时学生会考虑自己平时容易出错的地方等,这样既考查了别人又巩固了自己,达到查漏补缺、举一反三的效果。

第五个是草稿的使用——养成习惯、善于使用

这是最容易被忽视的,其实最能体现学生的学习过程和方法的载体就是草稿纸,它满载着学生分析、思考、探究的痕迹,我发现,草稿纸书写较乱甚至不用草稿纸的学生,思维缺乏条理性、也不够集中、浮躁、不严谨。其实教育是什么?简单一句话,就是培养良好的习惯,而规范的使用草稿纸就是很好的习惯养成教育,每次考试后,我都会收草稿纸看一看书写,让学生重视草稿,改变学生“重结果,轻过程”的旧观念。

三、活动成果

在分数运算中除法最难理解,包含除法的分数四则混合运算对学生来说是难上加难。就因为前期有了这五个层面的训练,到了混合运算这里,学生们虽然不能说是顺理成章、水到渠成,但起码要顺畅很多。

都说“得计算者得天下”,运算能力不能脱离具体的数学知识而孤立存在,也不能离开其他核心素养而独立发展,我们只有实施法理兼顾的教学,使教学真正做到循“理”入“法”,依“理”驭“法”,才能让学生扎实有效地提升运算能力。

打印

打印 关闭

关闭