基本情况:烟台经济技术开发区澎湖小学,专职劳动教育教师1人,兼职劳动教育教师7人。

1.课程开设情况:

学校根据课程设置要求,1-3年级每周1课时。学校以课堂教育为主,设置日常生活劳动、生产劳动、服务性劳动三大板块劳动内容,涵盖《课标》提及的清洁与卫生、整理与收纳、烹饪与营养、家用器具使用与维护、农业生产劳动、传统工艺制作、工业生产劳动、新技术体验与应用、现代服务业劳动、公益劳动与志愿服务十个任务群的,引导学生在真实生活、生产、生态中体验、学习、实践,实现劳动教育的日常化、课程化、特色化。

3.选用教材情况:学校选用劳动教育教材为: 1-3年级使用山东文艺出版社出版的《劳动教育实践活动课程指导》。

4.学校实施方案:

开发区澎湖小学劳动教育课程实施方案

《义务教育劳动课程标准(2022版)》指出:“劳动教育是中国特色社会主义教育制度的重要内容,是全面发展教育体系的重要组成部分。劳动课程是实施劳动教育的重要途径,在劳动教育中发挥主导作用。义务教育劳动课程以丰富开放的劳动项目为载体,重点是有目的、有计划地组织学生参加日常生活劳动、生产劳动和服务性劳动,让学生动手实践、出力流汗,接受锻炼、磨炼意志,培养学生正确的劳动价值观和良好的劳动品质。”开发区澎湖小学在《课标》的指导下将“立德树人 劳动为先”融入劳动教育方方面面,确立劳动课程目标,将劳动观念、劳动能力、劳动习惯和品质、劳动精神有机结合,开设以校内特色劳动教育课程为主,校外日常劳动和主题活动为辅的“多元融合 快乐劳动”的“和美劳动”课程,引导学生在真实生活、生产、生态中体验、学习、实践。

一、课程目标

1.树立正确的劳动观念。正确理解劳动是人类发展和社会进步的根本力量,树立劳动最光荣,热爱劳动、尊重劳动、崇尚劳动、尊重劳动者的意识,珍惜劳动成果,树立正确的劳动观念和劳动习惯。

2.具有必备的劳动能力。认识简单的劳动工具,初步学会一些力所能及的自我服务、家务劳动、生产劳动技能,尝试参加社会服务活动,学习服务他人。掌握基本的劳动知识和技能,正确使用常见劳动工具,增强体力、智力和创造力,具备完成一定劳动任务所需要的设计、操作能力及合作能力。

3.养成良好的劳动习惯。能自觉自愿地劳动,养成安全规范、有始有终的劳动习惯;体悟劳动成果的来之不易,珍惜劳动成果;在劳动中养成吃苦耐劳、持之以恒、责任担当的品质。

4.培育积极的劳动精神。体悟劳动过程的不易和创造劳动成果的愉悦,领会“幸福是奋斗出来的”内涵与意义,继承中华民族勤俭节约、敬业奉献的优良传统;弘扬开拓创新、砥砺奋进的时代精神。

二、课程实施

现代小学生,聪明活泼,不甘落后,但有的缺乏坚忍不拔的意志和顽强进取的毅力;他们重视学业、考试高分,但有的忽视能力和个性的充分张扬;他们不愁吃穿、生活优裕,但有的缺少艰苦奋斗和吃苦耐劳精神。为全面提升我校学生的劳动素养,学校根据《课标》要求,制定以下实施策略:

1.根据学生的年龄特点,我们制定了劳动教育“七个一”的目标和任务:

一种习惯(劳动习惯)

一种能力(动手能力)

一种感情(热爱劳动和对劳动人民的感情)

一种技能(劳动基本技能)

一种精神(勤俭节约和艰苦奋斗的精神)

一种认识(国土乡情的认识)

一种观念(为人民服务的人生观、价值观)

2.根据青少年的身心发展规律,设计了“自我服务劳动--家 务劳动--公益劳动--劳动技能学习--社会实践活动”等层次化、序列化的劳动教育内容,分年级分阶段逐一落实到教育教学实践中,使学校的劳动教育活动成为一大亮点。

3.落实劳动教育课程计划。严格按规定全面开课,每周三下午设置一节劳动课必修课,将劳动课纳入学校常规管理检查之中,定期检查,确保劳动教育落到实处。

4.劳动与德育工作相结合,“榜样引领”开展“我劳动 我快乐”劳动周活动,激发学生主动劳动热情,把德育工作与培养学生良好的行为习惯和掌握知识技能有机地结合起来,设立具有多样化、持续性、开放性的主题劳动教育,在实践中对学生进行品德教育,使学生养成正确的劳动观点,获得比较全面的劳动知识,掌握基本的劳动技能,形成良好的劳动习惯,把学生培养成德、智、体、美、劳全面发展的人才。

5.内外联动,构建“家庭-学校-社区”一体化劳动教育环境。正常开展班务整理、书包整理、手工制作等实践活动;完善落实“家庭劳动清单”,鼓励家务劳动;组织校外劳动,结合校外“家庭快乐小厨房”制作美食,促使劳动教育贯穿家庭、学校、社会各方面,并与其他“四育”融合,逐步构建起了新的劳动教育体系,让劳动成为学校教育不可或缺的环节和立德树人的新载体。

三、课程内容

根据学校劳动课程目标及各年级学生身心发展需求,基于经验、联系生活、多元选择,依据“整体规划、纵向推进、因地制宜、各有侧重”的原则,研究设置日常生活劳动、生产劳动、服务性劳动三大板块劳动内容,涵盖十个任务群的,实现劳动教育的日常化、课程化、特色化。

四、健全运行机制

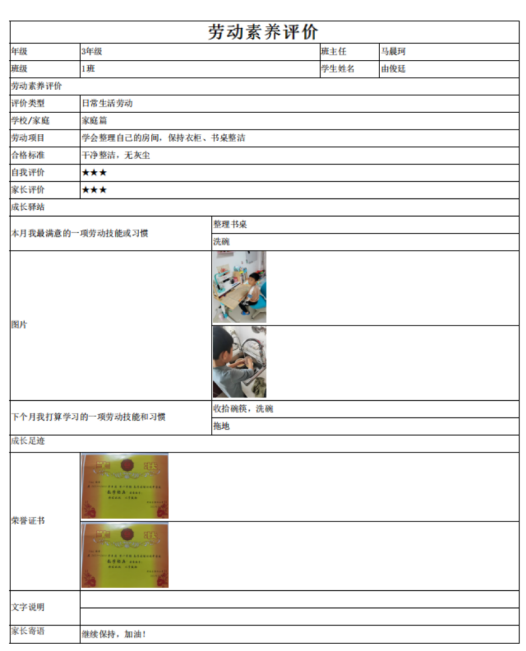

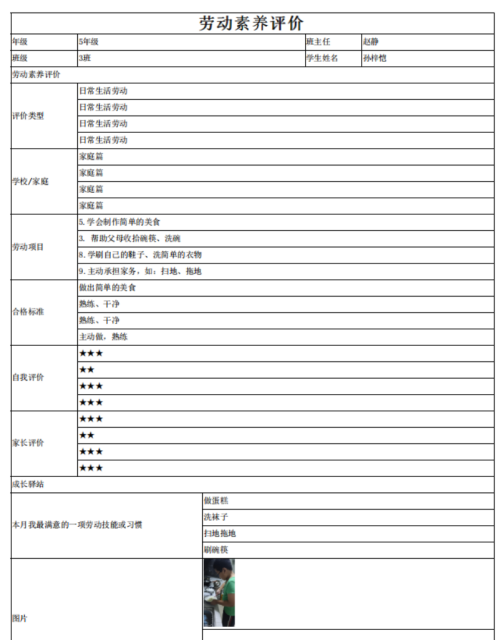

1.以多元评价搭建支持系统

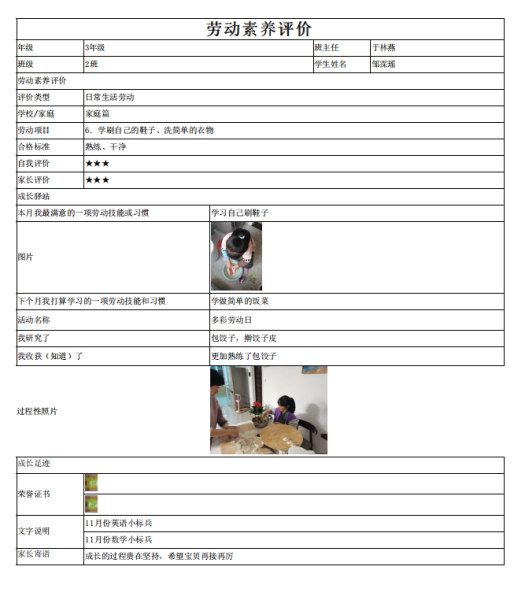

为了给学生提供展示劳动成果与技能的机会,定期开展最美农场活动展示,举行劳动小标兵、小厨神等劳动技能评比等活动,利用企业微信“综合素质评价系统”线上线下的交互劳动教育模式,完善个性评价,保障劳动教育的有序推进。

2.优化师资配备保障教育实施

学校成立劳动教育课程小组,由学校分管校长担任组长,教研组长为副组长,建立由“专任+兼职”的劳动教育师资团队,统筹规划学校劳动教育课程实施。教师们立足“阳光小农场”开展系列活动,挖掘田野资源,改变课程实施方式,转变育人理念,不断完善教师的知识结构,不断提升研究水平。

3.劳动周方案及佐证材料:

开发区澎湖小学“劳动周”实践活动方案

劳动教育实践活动以课堂教学改革为突破口,以“实践育人”为基本途径,坚持有计划、有组织、有目的地组织学生参加丰富多彩的劳动实践活动,积极探索劳动教育在素质教育中的作用。为进一步增强学生的劳动观念,培养学生的生活、生存技能,在动手动脑中培养学生创新意识和实践能力,促使学生全面发展,特将5月1日——5月7日定为劳动周。为让劳动周的活动达到预期效果,特制定如下活动方案。

一、多渠道宣传,提高认识,形成良好的劳动教育氛围

对学生加强劳动观点和劳动技能的教育,是实现学校培养目标的重要途径和内容,是小学教育的重要教学任务。学校重视劳动教育,组成以校长具体负责的领导小组,把劳动教育作为德育工作的重要内容,紧密与少先队活动、班级活动挂钩,研究制定劳动清单,保证劳动教育的实效性和多样性。我校还通过家长会、家访等形式对学生家长进行劳动教育重要性的宣传,引导家长认识劳动对培养学生优秀的思想品质,养成良好行为习惯的作用,使家长能积极主动配合各项校内外教育活动。

二、以“劳动最光荣”为本次活动主题,开展劳动实践

劳动教育与家庭教育相结合,拓宽课程资源,为学生搭建多元的实践机会与成长舞台。树立立学生“自己的事情自己做”的自主意识,深化"以热爱劳动为荣,以好逸恶劳为耻”的荣辱观,从学生的认知、情感规律出发,各班以“参与劳动、体验过程、享受成果”为目标,与家庭沟通广泛为学生创建劳动实践岗位,开展体验教育,引导学生主动参与到劳动实践活动中,用自己的眼睛去观察,用自己的心灵去体验,用自己的理智去感悟生活的意义和做人做事的道理,从而内化为健康的思想、品格,外显为良好的行为和自觉习惯。

三、各年级活动设想

(一)劳动实践活动

参与 对象 | 实践建议项目 |

1-2年级学生与家长 | 知道谁知盘中餐,粒粒皆辛苦的含义,并能做到我的餐桌上没有一粒剩饭(菜); 学会自己穿衣服、叠衣服、系红领巾; 学会自己整理书包; 能帮爸爸妈妈做一件力所能及的家务事,洗菜、淘米、洗碗、扫地、拖地等。(将劳动的场景拍成照片上传到班级主页或张贴在教室) “寻找最美的手”。 |

三年级学生与家长 | 知道2个全国劳模的名字和他们的事迹; 清理自己的小天地( 铺床、叠被子、整理书桌、打扫自己的房间等); 帮爸爸妈妈做一件力所能及的家务事,洗菜、淘米、洗碗、扫地、拖地等; 在父母的协助下学会做一道菜等。(将劳动成果拍成照片上传到班级主页或张贴在教室) |

(二)劳动技能大赛

为更好地检验学生的劳动技能,满足孩子们的表现欲和成就感,增进团队精神,让学生在劳逸结合中获得健康、全面地发展,结合我校实际情况,特制定全校劳动技能大赛活动方案(附件1),开展以下劳动技能比赛:一年级叠衣服;二年级系红领巾;三年级系鞋带;由各班班主任先行组织班级初赛,在层层选拔的基础上,各班评选代表参加学校比赛,评选出“劳动技能小明星”。

四、活动要求:

1.班级、家庭为主体,人人参与活动。班主任利用家校联系平台,与家长周密筹划,各负其责。

2.充分挖掘学校、家庭、社区资源,积极营造“劳动最光荣”的氛围(包括班级黑板报、国旗下讲话、宣传横幅等)。

3.充分发挥班主任、综合实践教师、学生干部的积极性,以本次劳动周为契机,提高家长、学生热爱劳动、共建家园的意识。

4.充分发挥家长和学生的特长,提倡以家庭为单位,收集“最美劳动者”相关图像文字资料,精心编辑后上传到企业微信“班级圈”。

6.劳动清单(单独word)

7.教学设计:

秋分农谚与种植教学设计

三年级 第一课时

教材分析

本课属于劳动教育课程,二十四节气是中国古代一种用来指导农事的补充历法。而秋分作为其中一个节气,秋分的农事谚语每一句都蕴含着丰富的知识,更是对指导种植有着重要的意义。通过本课时的学习,学生了解到秋分的农谚背后隐藏的知识,指导学生学生展开劳动实践,去体会劳动人们在生产、生活中不易,培养学生的劳动意识与劳动技能。

学情分析

三年级的学生对于24节气有基础的认知,但对秋分中农民总结农事谚语了解的比较少,缺少劳动种植实践体验,对农事生产活动掌握较少,在本次学习和实践中,通过了解农谚的相关知识,感受劳动人民的聪明才智,让学生在亲历种植过程中,体会劳动的艰辛与不易,提高动手实践能力,培养学生劳动意识,让学生懂得劳动的意义与价值。

教学目标

1.通过小组合作调查交流等活动,了解秋分农谚的相关知识。

2.通过实践体验掌握种植小麦的基本过程与方法,培养学生劳动意识、动手实践能力。

3.经历观察、操作、体验等活动,体会劳动人民的不易,培养学生热爱劳动,尊重劳动成果的观念。

教学重难点

教学重点:了解秋分农谚,体验小麦种植实践。

教学难点:学习掌握小麦的种植过程与方法。

教具与学具的准备

教学用具:铲子、小麦、种植盆等

教学过程

谈话导入--激发感情

以袁隆平的话入手引导农事生产上,进而使学生产生兴趣。农民都是在24节气的指导下进行着农事活动,它凝聚着中华民族劳动人民的经验与聪明才智,直到今天一直指导着我们的农业生产。

通过回顾学校“秋收耕种”活动激起同学们跃跃欲试的激情。

胸有成竹--秋分农谚

调查交流--初识农谚

智慧的劳动人民在生产生活中总结了许多农事农谚,分组调查,交流认识秋分农谚。

观察比较--探究农谚

联系生活实际,将秋分农谚观察分类:

(1)秋收农谚

(2)秋耕农谚

(3)秋种农谚

种植实践--亲历种植

1.秋分种植小调查

同学们,人们习惯春种秋收,课前大家调查了秋天农民伯伯都会种哪些作物,谁来说说你的发现。

学生交流

师总结:同学们,小麦是人类最重要的粮食作物之一,更是我们北方地区的主要农作物,我们吃的面食都是都是小麦制作而成的,小麦还具有良好的营养特性呢。引出本课重点学习种植小麦。

2.认识工具:

认识种小麦用到的工具。

3.教师示范:

(1)选种:选择颗粒大且饱满、无病害的麦种。

(2)挖沟:用铲子在盆内挖出深3cm,行距约10cm笔直的沟。

(3)浇水:在沟内均匀浇水,打湿泥土就行。

(4)撒种:将小麦均匀的撒到沟内。

(5)覆土:用手或铲子轻轻的覆土整平。

4.种植实践,提出要求

要求:(1)小组分工明确,人人都能种一垄。

注意种植的行距与深度,种植规范。

温馨提示:注意安全使用工具,保持桌面、种植箱干净整洁。

5.展示交流

学生交流种小麦的体会与收获?学习掌握农民伯伯种小麦的种植过程,懂得了粮食来之不易,要珍惜每一粒米。

小组长带领组员根据评价标准进行评价,评选“农谚小博士”、“麦田小能手”、“种植模范星”。

总结感悟--课后拓展

一分耕耘一分收获,小麦种下去了,相信大家和老师一样有这样的疑惑,它什么时候发芽?什么时候长叶?引导学生细心呵护耐心等待,以小组为单位每天填写好观察记录,用文字或绘画的形式记录自己和小麦成长的足迹。

8.成长档案

9.学校成果展:

打印

打印 关闭

关闭